昨日(2022.2.25)《アルマゲドンの夢》の無料配信を見た(配信は2月28日まで)。これを機に書きかけのメモを完成させるつもりだったが、ちょっと無理そう。続きは再演時に改めてトライしたい。とりあえずそのままアップする。

初日、3日目、楽日を観た(11月15日 ,21日 ,23日 14:00/新国立劇場オペラハウス)。

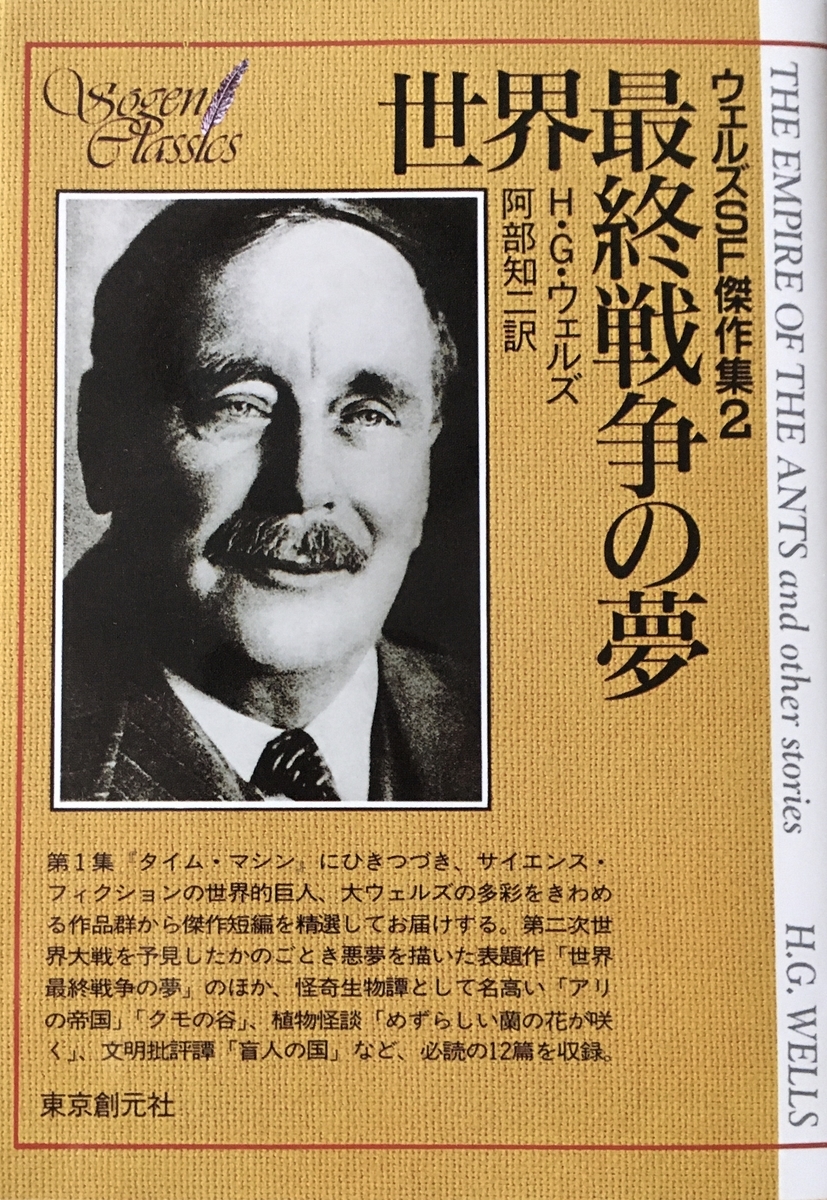

事前にH. G. ウェルズの原作短篇「世界最終戦争(ハルマゲドン)の夢」A Dream of Armageddon (1901) を読む。面白い! まずはこの作品を選んだ藤倉大氏に感謝。もちろん彼に委嘱した大野和士氏にも。

まず原作を文学として味わった後、オペラの初日を観た。舞台は初めから終わりまで、原作を読んだ感触とは驚くほど異なっていた。

台本:ハリー・ロス(H. G. ウェルズの同名小説による)

作曲:藤倉 大

指揮:大野和士

演出:リディア・シュタイアー

美術:バルバラ・エーネス

衣裳:ウルズラ・クドルナ

照明:オラフ・フレーゼ

映像:クリストファー・コンデク

ドラマトゥルク:マウリス・レンハルト

[キャスト]

クーパー・ヒードン:ピーター・タンジッツ

フォートナム・ロスコー/ジョンソン・イーヴシャム:セス・カリコ

ベラ・ロッジア:ジェシカ・アゾーディ

インスペクター:加納悦子

歌手/冷笑者:望月哲也

兵士(ボーイソプラノ ソロ):原田倫太郎(11/15)長峯佑典(11/18, 21)関根佳都(11/23)

合唱:新国立劇場合唱団

舞台は、とにかくヴィジュアル情報が多すぎて、ごちゃごちゃ感が半端ではない。そこに分け入ろうとした分、肝心の音楽がじっくり聴けなかった。少なくとも初日は。それでも、無意味と感じる響きは皆無で、いわゆる現代音楽っぽいスノッブな印象もない。演出のシュタイアーが言うとおりだ。いわく、藤倉の「音楽には正直さがあり、人々の感情に語りかける勇気がある」。他方、多くの同時代作曲家にとって「聴衆の心に語りかけることは必ずしも優先事項ではない」のだと。初日では、奇妙な感じのワルツや弦の深い響き、気持ち悪い「柳の歌」などが印象に残った。合唱のア・カペラで始まり、ラストがボーイソプラノのレクイエムで終わる。これもいいと思った。が、同時にいろいろ疑問も湧いた。

原作では、夢のなかのヒードンは社会的責任と個人的な幸福追求との間で葛藤し、後者を自己欺瞞的に固執したため破滅に至る。この葛藤が現実のクーパーにまで及んでいる点は興味深い。一方オペラでは、この葛藤がヒードン・クーパーとベラ・ロッジアの男女に分割され、ヒードンには名前が示す快楽(ギリシャ語 hēdonē = pleasure)を、ベラには社会的コミットメントを体現させた。だが、初日の舞台からは、二人の葛藤・対立が印象に残らなかった。

電車内から夢の世界への移行はまずまずか。ただ、場面転換後、鏡、カーテン、映像等を駆使して夢の世界を作り出すが、夢の感触はあまりない。合唱に不気味な白い仮面(マスク)を被せ(たぶん感染防止機能を兼用)個人性を消して暴徒化させ、カリスマ的指導者イーヴシャムの扇動で戦争へと駆り立てられていく。この演出はよいと思う。

だが、演出に関わる最大の疑問は、クーパーとベラ(特に前者)の人物造形にある。クーパーは電車内では挙動不審の神経症まがいだし、夢の世界では変態気味のどうしようもない男で、ダンスホールの仮面舞踏会(?)でイヒヒ笑いを気味悪く連発する。これではタガの外れた狂人にしか見えない。

原作では、平凡な事務弁護士のクーパーは、夢のなかでは人々から信頼される国の指導者ヒードンだ。オペラでは、現実(列車内)のクーパーと夢の中のヒードンを〝クーパー・ヒードン〟として合体させた。となれば、現実の車内も夢の中も「平凡な男」(藤倉)のキャラに変化はないはずだ。が、実際の舞台では、前記の通り、いずれの位相でも「平凡」とはとてもいえない造形が施されていた。

そもそも、電車内の現実から夢の世界へ転換する最初の「愛の場面」(新婚生活)を、なぜあのように俗悪化したのか。鏡の部屋にピンクの回転ベッドとピンクのネグリジェ姿のベラ…。これでは〝ピンクサロン〟の風俗嬢にしか見えない。ウェルズの原作ではどうか。この女性を列車内のクーパーは次のように描写する。

「きれいな白い首筋」「そこにたれている小さな巻き毛や白い肩」「優美な身体」「ゆるやかで流れるよう」な「衣装」。その顔は「絵にかくこともできる」ほどリアルだが、それでも「夢の中の顔なのです。彼女はきれいでした。聖者の美しさのように、きびしくひややかで、おごそかなものではなく、光かがやくような美しさで、やさしいくちびるは微笑にほころび、おちついた灰色の目をしていました。動作はしとやかで、楽しく優美なものをすべてそなえているように思われました——」(阿部知二訳)

オペラの女性演出家は、男が夢に描く優美でロマンティックな女性像を解体したかったのか。そんな女は男の勝手な幻想にすぎず、現実にはどこにも存在しないと。理想化されたイメージの批判は理解できる。その根拠が、原作にも見出せるから。問題はそのやり方だが、この点はあとで触れよう。

車内で本を読んでいたフォートナムが、突然、乗客の首を折り、転換する夢の場面へと移っていく。やがて、クーパーとベラが風呂で泡を立てるシーンをほくそ笑みながら眺めたのち、奥へ姿を消す。……ダンスホールのシーン。奇妙な衣装を着けた人々。仮面舞踏会なのか。歌手が台の上で歌う。インスペクター、イーヴシャムの演説。……

「世界最終戦争の夢」が出たのは1901年だが、夢を「無意識の欲望の成就」と見なすフロイトの『夢解釈』(1900)とほぼ同時期なのは興味深い。ウェルズがフロイトを読んだと言いたいわけではない(後に交流はあったようだが)。ウェルズの本作は〝願望充足としての夢〟の枠に収まりきらない。そこに彼の非凡さがある。この作家は、男の夢を、夢のロマンティックな象徴とも言えるあの恋人を、無残なまでに引き裂いていた。この短篇で最も驚かされたのはこの結末だった。原作を見てみよう。

ラグビー駅で客車に乗ってきた青白い男が、語り手の「私」に話しかける。「私」がフォートナム・ロスコーの『夢の状態』を読んでいたからだ(オペラではクーパーと電車に乗り合わせた「私」をこの著者名にしている)。男は連続夢、すなわち〝連ドラ〟のように夜ごと続いてゆく夢の話をする。その夢の世界で打ち砕かれ殺されたと。妻子持ちで53歳の事務弁護士クーパーは、列車がロンドンに到着するまで、「私」を相手に、この夢について語る。この趣向は『タイム・マシン』(1895)や「塀についたドア」(1906)「妖精の国のスケルマーズデイル君」(1903)にも見出せる。ウェルズお得意の構成らしい。

この男クーパーは夢の中ではヒードン(快楽)といい、北の国で信頼の厚い指導者だった。だが、陰謀や裏切りに満ちた「政治芝居」に嫌気がさし、地位も名誉も捨てて、相愛の若い女性とカプリ島に来ている。夢のなかで初めて目覚めたとき彼は海を見下ろすロッジア(開廊/涼み廊)のような所に居た(オペラでの女性の名はベラ・ロッジア)。島に造られた未来の〝遊楽都市 pleasure city〟には大きな朝食室や移動式通路まである。二人が豪華なダンスホールで踊っていると、北の国の使者が来て国の混乱ぶりを伝え、彼に助けを求める。ヒードンが去ったあと二番手の愚かなイーヴシャムが権力を握り、脅迫的に侵略を仄めかし、戦争の脅威が高まっていると。ヒードンには、彼を阻止できるのは自分だけだと分かっている。同時にそれが彼女との離別を意味することも。ゆえに、彼は使者の依頼を拒絶する。不安な表情を見せる恋人に、ヒードンは言う。自分はこの愛の生活を選んだ、イーヴシャムとかたをつけるのは自分ではない、どのみち戦争は起こらない、と。こうして彼は彼女を偽り、自分を偽る。これに対し恋人は「でも戦争が——」と繰り返し、愛の生活を犠牲にしてでも彼に戻るべきことを訴える。

ここで注目すべきは、控えめで優美なこの女性が、ヒードン自身の抑え込まれた良心(義務感)を担わされている点だ。オペラでは無名の彼女にベラ・ロッジアの名を与え、革命の闘志に改変したのは、この良心を舞台で明確に造形化したかったためだろう。ただ、その人物像が判然としなかった。

ヒードンは、彼女の不安を払拭するため、グロッタ・デル・ボヴェ・マリノで水浴し、戯れる(この洞窟での遊楽はフロイト的な解釈ができそうだ)。

彼女は泣きながら「あなたが送ってらっしゃるこの生活は『死』です。あの人たちのところへおもどりなさい。あなたの義務へおもどりなさい」と勧める。だが、彼は「どんなことがあっても、わたしは北へもどらない。わたしはもう道を選びました。わたしは愛を選んだのだから、世界は亡びなければならない。……あなたのために生きるのです!……もしあなたが死んでも……そのときは——私も死にます」。このように、何度も「まだ手遅れではない」と思いつつ愛の生活を続けた結果、戦争を食い止めるチャンスを逸する。

耳障りな軍歌が繰り返されるなか、二人の逃亡が始まる。人々はイーヴシャムのバッジをつけている。彼女がバッジをつけていないのを見とがめ、罵る女。まさに戦時の同調圧力だ。二人は結局は逃げ切れず、恋人は古代の遺跡近くで戦闘機(war things)の最新兵器により射殺される。ヒードンは彼女の死体をパエストゥム神殿へ運ぶが、そこで彼も、「未知の言語」をしゃべる「黄色い顔」の制服を着た「小さい」男たちの隊長に剣で刺殺される(小心のくせにすぐ威張るこの隊長は後の日本軍人像そのもの)。

クーパーがこう語る頃、「ユーストン」の駅名が聞こえる。列車はロンドンの街に入ったのだ。自分が刺し殺された後のありようを彼はこう語る。「暗黒が、洪水のような暗黒が口をあけてひろがり、すべてのものを飲み込んでしまったのです」。

オペラのラストで再び電車内に戻ったクーパーが、車内販売のワゴンを押す少年に怯えながらこの言葉を歌ったと思う。その直後に彼は床に倒れ、少年がレクイエムを歌い、アーメンで幕となる。

だが、原作のラストはこうだ。

語り手の「私」がそれでお終いだったのか尋ねると、ためらいながら彼は言う、「わたしは彼女のもとへ行くことができませんでした。彼女は神殿のむこう側にいたのですが——それにそのとき——」/「それで?」とわたしは問いつめた。「それで?」/「悪夢です」と彼は叫んだ。「たしかに悪夢です! なんということでしょう! 大きな鳥が争って引き裂いていたのです Great birds that fought and tore.」

それ以前に、彼女が死んだ後、クーパーは現実に目覚め、また夢を見ると、彼女は「きみのわるい死体」となっていた。腐敗していたのだ。ウェルズは、それだけでは慊らず、彼女の死体を大きな鳥に引き裂かせた。鳥葬の言葉が浮かぶ。それとも供犠なのか。パエストゥムには、古代ギリシャの女神ヘラを祀った神殿の遺跡がある。ヘラはゼウスの妻で既婚女性の守護神だ。そこで恋人の死体が鳥に食われたとは皮肉である。だが、そもそもクーパーは戦闘機の編隊を鳥に喩えていた(「カモメかミヤマガラスかそれに似た鳥の大群のように」)。すると、著者は、彼女が戦争の最新兵器に切り裂かれたと示唆したかったのか。

いずれにせよ、ウェルズは、クーパーが見た夢を、ロマンティックな夢の純化された女性像を、人間が作った「ばかげだ」「戦争の道具」で破壊した。ここで本作が「アルマゲドンの夢」と名付けられた意味を問わねばならない。『ヨハネの黙示論』を読んでみると ……

……プログラムに掲載の「演出家ノート」の翻訳で「フォートナム・ロスコーは、ウェルズの物語に最初に登場する人物です」とあるが、原文を見ると the first person(43頁)だから「…ウェルズの物語では一人称の人物です」の勘違いだと思われる(17頁)。

敗戦後の夜更けに

敗戦後の夜更けに